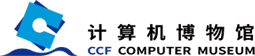

《逐苍穹:沈荣骏访谈录 再现中国航天测控峥嵘岁月》

本书以航天测控关键技术发展历史为主线,通过对我国航天测控技术主要奠基人沈荣骏院士的访谈,以作者亲身经历的第一手史料为依据,围绕航天事业发展中的各个历史阶段和主人公的人生经历,再现以“两弹一星”为代表的中国航天事业发展的来龙去脉。

本文摘录第4章的段落。

第4章栉风沐雨砥砺行

4.3 在全国建立一个测控网

所有的测量,难度就是精度要求太高,这是我们面临的最大挑战。

随着导弹命中精度的不断提高,测控的要也越来越高。过去导弹的精度要求10公里,现在是几米,1万公里的误差仅几米。在这样的精度要求下,测量设备要把它的数据测下来,用来分析导弹的精度,那这套地面系统的精度要求就得比导弹制导系统的精度再高三倍,地面测控的压力有多大,可想而知。

东风四号导弹试验研制的一期工程,关键点测量的精度要求是0.2米/秒。154一期工程就是为东风四号配套研制的。两台320计算机加上雷达、连续波短基线干涉仪,还有时统通信、108乙计算机,一期工程相当于建立了一个计算机网。那个时候还没有计算机联网的概念,但实际上我们做了一个计算机联网,这在全中国是最早的。

东风五号导弹全程试验的要求更高了,测速精度要求达到0.05米/秒,现有的这些设备又不够用了,所以就接着研发了154二期工程长基线干涉仪。这是一个真正实现了全连续波的系统,相当于美国当时的 MISTRAM 系统。这个一期工程提了,但是没有实现的方案,后来在二期工程里实现了。

154二期工程在25基地和20基地各建了一套,用两套154设备构成一个高精度测量带,来解决高精度测量的问题。后来随着导弹射程的增加,东风五号导弹上马,这个精度又不够了,怎么办呢?我们就又上了157工程。

157工程是一个多站系统,测量距离差和距离差之间的变化率。用它再设几个地面站,和154二期工程两个站联合使用,来保证测量精度达到0.03米/秒。后来,改进型提出了0.02米/秒的要求,我们又在数据处理上加了一个精度工程,专门研究怎么提高系统精度,最大的问题是电离层。电波穿过电离层是要起变化的,怎么修正?设备改进基本上到头了,那么就只能用数据处理的方法,把数据修正得更精确。

修正数据首要的就是把环境研究得更清楚,所以我们启动了一个精度工程,陈炳忠任总工程师,他牵头组织队伍来专门研究解决这个难题,主攻电波修正,试验结果最后达了精度要求。

另外随着技术的发展,自动化程度、可靠性的要求也逐渐提高。整个测控系统完成了国家批准的十几个大型工程,光学的有150、160、170、180、331、718,无线电的有154一期、154二期、157、158、159。这就有11种了。还有单脉冲雷达,包括154单脉冲雷达、154车载单脉冲雷达等,十几个型号,每一个都是国家的专项。

从整个测控系统建设来讲,国家在财政这么困难的情况下,做了大量的投入,我们绝不敢掉以轻心。值得骄傲的是,没有一台设备是引进的,所有设备都是我们自己研制的。

新装备的320计算机参与实践一号卫星任务(1971年)

自研设备中,对于计算机的研制,我们把要求告诉研发单位进行委托设计。15所和国防科大(其前身为哈军工)是主力单位。最早的计算机是780,后来有717、108、320,还有最后一套整机,和美国的780性能相同,我们叫2780。讲到计算机,当时国内最好的计算机都是我们先提出来研制的,也都是我们最先用,对我们国家计算机的发展起到了很大的促进作用,尤其是工业控制机。第一台晶体管计算机,数据处理的专业机441-B通用机,441-D遥测专用计算机,都是慈云桂教授设计的。可以这么讲,这个机器就是现在的系列机型的前身,后续系列机型都是在此基础上发展起来的。

问:早期的测控系统建设,基本上跟着型号任务的需求走,这个状况是怎样改变的?

答:测控网的规划论证和建设,在导弹航天测控系统的发展历程中,是一件十分重要、对整个系统的发展有深远影响的事情。但是从1958年开始建设测控系统,一直到20世纪70年代初,基本上是处在一种每试验一种新的导弹或卫星型号,就要研制一种新的测控设备的状态。测控一直跟着型号跑,进度总赶不上型号的要求,使得我们很被动。这既不利于测控技术的发展,又有悖于"节省投资、综合利用、提高效率"的原则。

为了改变这种局面,1973年9月,国防科委钱学森副主任在提出建设测控网的同时,也强调"要总结经验,从总结经验中形成一个概念",要在全国建立一个测控网。测控网规划论证和建设的具体工作实际上是从1975年开始的,国防科委让测通所牵头做。我们组织论证制定了《中国航天测控网初步设想》,勾画了航天测控网的轮廓,阐述了建立航天测控网的必要性,以及测控网的概念、任务、要求、构成和需要展开的主要技术工作等;接着,我们又提出了航天测控网方案建设的初步意见,计划在已有测控、通信能力的基础上,远近结合,全面规划,弹星兼顾,综合利用,逐步形成一个布局合理、工作协调、适应性强的弹星测控网。

测控网的建设是在总体规划的基础上,结合试验任务,分阶段组织实施的。我们先后完成了整个测控网的规划论证和总体设计,并以酒泉、太原、西昌三个发射场为中心,对主动段测量航区、卫星测控网、再入落区、远洋测量船队、测控中心、数据处理系统等测控通信建设方案进行了技术论证,提出了无线电外测、遥测、遥控、计算机、通信、光学等设备的研制任务,实施了系统集成、联调工作。根据航天测控波段的划分,对计算机与指挥控制显示系统、信息传递格式与要求、数据处理规范、地面遥测参数记录、定时校频、高中精度测控系统、精度鉴定、电磁兼容、 C 波段微波统一系统等关键技术进行了大量调研论证和研究工作。花了将近十年的时间,到1984年4月,中国地球同步通信卫星发射并定点成功,才标志着中国航天测控网已初步建成。

测控系统的建成有一个很重要的作用,就是规划协调了测控和任务之间关系。通过对发射场、落区以及测控设备的布局进行统一规划,使测控设备不但能够适应多场区、多射向、多弹道的导弹飞行试验的特点,还能够适应不同发射倾角、不同运行轨道卫星发射运行的要求。另外,测控网的建设中还强调了"三化",即标准化、系列化、通用化,在这方面做了很多工作。强调了机动性,包括遥测机动、海上机动、落区机动,建立了指挥系统、综合数据处理系统。通过测控网的规划论证和建设,建成了高精度测量带和中精度测控网,形成了一个统一的、完整的测控体系,摆脱了被型号牵着鼻子走的被动局面。

问:我们现在建成的导弹航天测控网,和美国、俄罗斯的相比较,有什么特点?

答:我的评价是,中国特色、世界一流的导弹航天测控网。

因为地域限制,我们采用特殊弹道试验,国外没有这种特殊弹道试验,所以没有那么高精度的要求。我们现在这套导弹测量系统的精度比美国的高,不是高一点,是高一大截。

因为我们卫星测量系统建得比较晚,所以很多新的技术他们没有,我们先用上了。总体来讲,整个测控系统应该是世界一流的水平。中国特色,就是我们的技术是根据中国的情况逐步发展起来的,不是照搬国外的东西,而是有我们自己的特点。

我们是在国家经济技术比较落后的情况下研制尖端技术的,要求是什么呢?是总体性能最优。也许单个设备的很多技术我们赶不上国外,因为工业基础落后、技术不先进,根本做不到每一台设备都比别人好。初期规划的时候,我们借鉴过美国、俄罗斯等国家的一些想法,但是我们的技术基础跟他们不一样,所以实现的技术方案就不一样。

比如157工程,连续波定位非常困难,比相技术——也就是比相定位——要求相位的精度很高,当时的无线电元器件的水平根本就达不到。没有办法,只能在批量的元器件里面优中选优地挑,只不过故障率高一点,需要经常维修。

再比如,就说数传机。我曾经听有些同志讲:过去的数传机太笨了,不就一个调制解调器嘛,搞出那么大个家伙。我说这些同志不太了解历史。当时我们的情况是:通信条件不行,误码率很高;计算机也不行,满足不了信息传输误码率的要求,以及传输数据处理量的要求。所以,我们就把编码纠错的功能以及解决误码的功能都交给了数传机来完成,数传机当然就大了。SCR3、SCR4都很大,SCR4有四个机柜。这样一来,虽然计算机的容量和运算速度都不怎么行,但是任务完成得都很好。当时如果不搞这个大家伙,任务根本没法干,误码率太高。

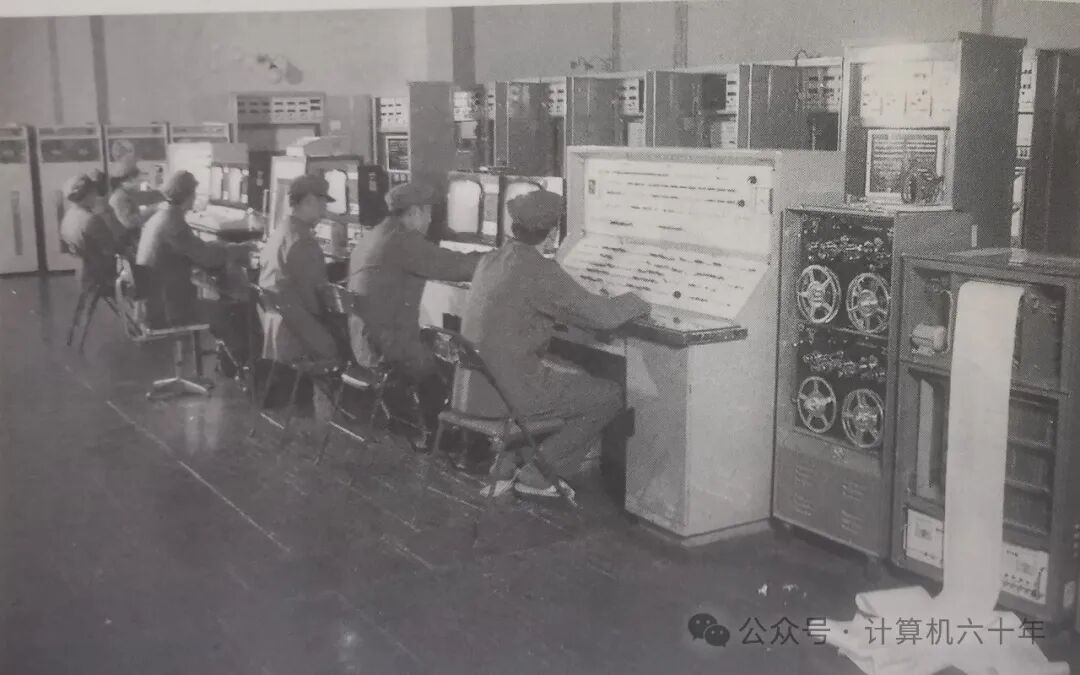

那时候的计算机没有人机对话能力,更没有什么高级语言、操作系统,只有几个控制开关。程序员写出源代码后,拿给穿孔员在穿孔纸带上打孔,再由光电输入机读到计算机里。现在看很落后,但是这样做的优点是节省内存,如果不这样干,存储容量根本不够用。美国人曾经到我们26地参观,看过320计算机,根本就不相信320计算机能够完成整个卫星的运行测控,他们认为按照320计算机的速度和容量,很难完成这些任务。我说我们只有这东西。而且我们做到了,这是很不简单的。

国外的基础和条件很好,他们干起来容易些。我们的基础差,条件也差,但我们能把这事儿办成,就是本事。本事脱离不开社会的现实,脱离了社会的现实就谈不上成就。

控制计算机中心320计算机技术人员工作场景

比如载人航天初期的测控覆盖率,我们只有14%,国外是27%,因为我们没办法做到全球布站,一是没有那么多钱,二是国际政治大环境也不允许。但是,我们的测控系统还是很好地完成了任务,因为我们在技术上有独到之处。

有一个关键的做法,就是器件双备份方案。元器件可靠性不稳定怎么办?建立备份,这个坏了用那个,包括器件级的备份、部件级的备份、整机的备份,就是用这样的办法来保证整个系统的可靠性。

在经济技术比较落后的国家发展尖端技术,必须走自己的路,不走自己的路就没法干。在靠性上,我们是下足了功夫的。没有可靠性,什么都不用谈。有些办法比较土,但是土办法能解决大问题。别人能做到的事,我们都做到了;我们能做到的事,别人不一定能做到。比如说0.02米/秒的测量精度,除了我国以外,全世界没有任何一个国家达到;再比如陆海空天一体化的航天测控网,全世界也只有我们了。

附录:DJS-8(320)计算机

1970年12月,华北计算(电子15)所研制出320硅晶体管计算机。320机的设计工作以华北计算所为主,中国科学院计算所、738厂和8120部队派人参加。此机设计始于1968年2月,同年6月完成设计工作。1970年二季度末完成了"651"工程所用的2台320机(双机系统)的装焊工作。在生产过程中进行了多次改动。当时工程任务紧急,738厂与8120部队共同商定前去国防科委26基地进行现场调机。1970年,738厂抽调40余人的调机队,开赴酒泉,历时9个月的连续奋战,忘我工作,完成了320机系统联试。该机于1971年3月3日胜利地执行"实践1号"的卫星发射任务,首先算出"实践1号"运行轨道。

320机是生产比较多、影响比较大的晶体管中型计算机,从1969年到1975年共生产26台。320机浮点运算速度23/26万次/秒,定点运算速度28/31万次/秒,字长48位,指令条数64条,内存容量可达130K字。

为适应"331"等工程任务需要,738厂和部队共同改进了320机,平均无故障工作间隔时间由150小时增加到1000小时,保证了"尖兵""331通信卫星发射""东风洲际导弹发射试验"等45项任务的成功执行。我国第2至22颗人造卫星的发射数字计算都是由320机实现的。前国防部长张爱萍同志称320机为"功勋计算机"。为此738厂得到了中央军委、国务院的表扬和嘉奖.320机还在核武器、航天技术、高能物理、气象、教育、电力等领域发挥了重大作用,深得国际同行专家的赞赏。1978年获全国科学大会奖。

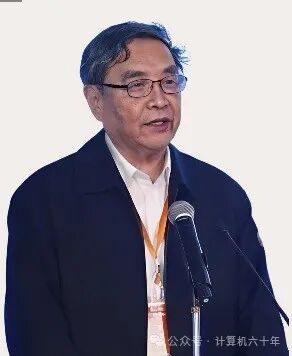

沈荣骏,1936年11月14日出生于安徽省合肥市,航天工程管理与测控技术专家,中将军衔,中国工程院院士,中国载人航天工程、探月工程顾问,浙江大学航空航天学院名誉院长。

沈荣骏于1958年从中国人民解放军测绘学院毕业,留校任助教,之后选调入国防科工委;1959年进入解放军第四试验训练基地工作;1975年被任命为航天测量与通信总体研究所副所长;1983年调任国防科工委干部学校任校长;1985年上任国防科工委副主任;1988年被授予少将军衔;1990年晋升为中将;1992年担任国防科工委总装备部载人航天工程副总指挥;2000年进入中央军委装备发展部工作;2005年当选为中国工程院院士。沈荣骏长期从事于航天工程管理与航天测控工作 。

《溯源中国计算机》2015年由三联书店出版。

京公网安备11010802046839号

京公网安备11010802046839号