2025年9月15日,CCF计算机博物馆(简称CCM)接收了来自蒙古文智能信息处理技术国家地方联合工程研究中心主任、内蒙古大学计算机学院(软件学院)、人工智能学院高光来教授,CCF-NLP中文计算特别奖获得者、内蒙古大学计算机学院(软件学院)、人工智能学院敖其尔教授与内蒙古自治区多语种人工智能技术重点实验室主任、内蒙古大学计算机学院(软件学院)、人工智能学院飞龙教授捐赠的蒙古文信息处理技术藏品。这些藏品是我国多语言信息处理技术领域的又一重要馆藏补充,进一步丰富了CCM历史馆多语言信息处理展厅的内容。内蒙古大学计算机学院(软件学院)、人工智能学院副院长刘瑞教授在此次捐赠过程中发挥了重要的协调作用,他积极联络各方,梳理成果背景,整理捐赠藏品,确保了捐赠工作的顺利推进。

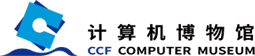

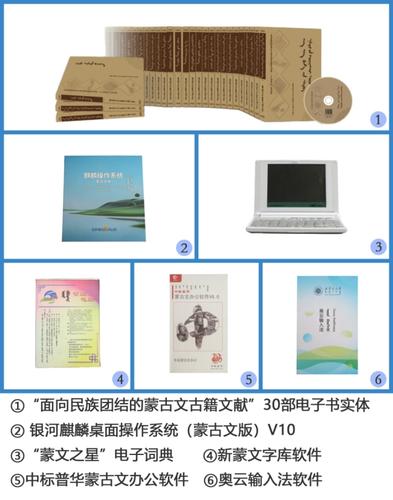

本次捐赠涵盖了蒙古文基础软件、蒙古文操作系统、古籍数字化成果及电子化工具领域,反映了我国蒙古文信息处理技术从基础工具研发到文化遗产数字化传承的发展。高光来教授捐赠了新蒙古文字库软件、奥云输入法软件、中标普华蒙古文办公软件、中标麒麟蒙古文桌面操作系统以及银河麒麟桌面操作系统(蒙古文版)V10,其中奥云输入法是由内蒙古大学计算机学院(软件学院)、人工智能学院联合内蒙古奥云信息技术服务有限公司研发的一款专为蒙古文打造的智能输入法,支持蒙古文手写识别和蒙古语语音识别功能,同时拥有词组联想、智能模糊等功能,极大提升了蒙古文输入效率。两款麒麟蒙古文操作系统针对蒙古文排版规则与用户使用习惯优化界面交互,不仅为蒙古文日常办公与信息处理提供了便捷化的操作环境,还为内蒙古地区在多语种信息处理、移动互联网、云计算、大数据处理及核心技术支撑体系等多方面需求提供了信息化基础支撑,展现了我国蒙古文操作系统从功能适配到自主创新的发展路径。敖其尔教授捐赠的文曲星“蒙文之星”电子词典,是我国首款少数民族语言电子词典,该电子词典由内蒙古大学计算机学院(软件学院)、人工智能学院与北京金远见电脑有限责任公司文曲星教育研究院共同研发,电子词典内含地名、人名和日常用语词条约3.2万个,采用遨游塔输入法,可以实现蒙汉输入查询、蒙汉英词汇三向互译,并且配有真人发音及蒙古文语法详细解释,为推动我国少数民族语言信息化发展树立了榜样。飞龙教授捐赠的“面向民族团结的蒙古文古籍文献”30部电子书实体,通过数字化手段让珍贵的蒙古文古籍得以更好地保护和传播,是计算机技术赋能文化遗产保护与传承的典型范例。

本次捐赠的蒙古文信息处理技术藏品,与8月份吾守尔·斯拉木院士捐赠的维哈柯文信息处理技术藏品共同构建起我国多语言信息处理技术发展的生动图谱,展现出了不同少数民族语言从“铅与火”到“数与智”的跨越式发展历程,它们将成为CCM历史馆多语言信息处理展厅的重要组成部分。

内蒙古大学计算机学院(软件学院)、人工智能学院是我国蒙古文信息化研究的重要力量,学院开发出了国内首款蒙古语语音识别和语音合成系统、蒙古文人工智能云服务平台,支持多字体的蒙古文OCR系统、蒙汉机器翻译系统、传统蒙古文与西里尔蒙古文相互转换系统、蒙古文手写识别系统等,填补了我国民族语言智能信息处理领域多项空白,并广泛应用于宣传、教育、政务和安全等多个领域,对民族语言智能化和内蒙古自治区人工智能产业的发展起到了重要的推动作用。

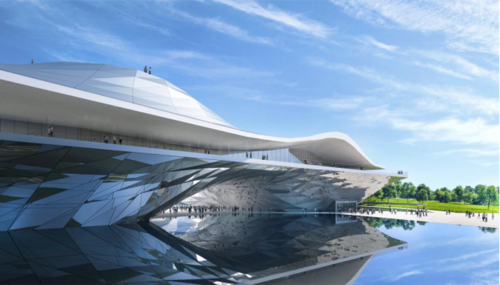

正在建设中的CCM作为国内首个系统性展示计算机发展的专业博物馆,计划于2026年正式面向公众开放,届时将通过沉浸式展陈、互动体验和专题展览,全方位展现计算技术的发展历程及其对社会进步的深远影响。在社会各界的支持下,博物馆目前已征集到超7000件藏品,我们诚挚期待社会各界继续关注和支持博物馆建设,如有与计算技术发展相关的历史文献、设备实物、影像资料等珍贵藏品,欢迎联系捐赠事宜。您的每一份支持都将助力保存科技发展的历史记忆,共同推动计算文化的传承与创新。